Page 170 - 毕节地区通志(卷五)

P. 170

靠人背马驮运输的方式,一直持续到20世纪70年代乡乡通公路才宣告结束。

3.储存。元代,金沙马厂常年储盐数百担。清代一般盐号储盐都在300担以上。民国时期实

行官盐备盐荒,商盐保市场,毕节盐务支局的年储量在1500~2000担之间。中华人民共和国成

立后,储存盐量增大。1950年,储存2505担。至1956年,全专区人均储量在4~4.5千克。1957年

起,实行定额储存,专区储存辖区内9个月的月销量食盐,县储存6个月,区供销社储存3个月。

1965年,全专区战备储盐1万吨。1979年,全专区核定储盐1.72万吨。1982年修订为1.68万吨。

此定额执行到2005年。同时,每年按±10~15%比例保留库存。2009年,全地区盐储存定额为

5680吨,实存1.22万吨。

食盐价格 1945年前,历代政府均把食盐列为官办,民户食盐价格,由政府控制商人售

价,但官商勾结,市价多不照官定价执行。清康熙年间,每0.5千克盐价为白银0.012两,到

同治、光绪年间增到0.04两左右。民国25年(1936),0.5千克食盐换米3公斤左右。民国34年

(1945)后,国民政府实行民制、民运、民销运销制,对食盐零售不再核定零售价,由商人自

由竞销,食盐运销失控,致使盐价上涨,盐米比价达到斗米斤盐。居民淡食者众多。1949年

毕节中华人民共和国成立前夕,5千克盐价2.3个银元。中华人民共和国成立后,中央照顾贵州

省贫困状况,确定对盐价采取成本会计盈亏制度,统一调整盐价。1950~1952年间共调整盐价

29次,盐米比价从1950年的0.5千克盐换10千克大米,降到1952年的1.25千克。1956年平均下调

4%。1968年4月1日起,再次调低食盐价格,城乡统一零售价为每0.5千克售0.17元。农牧用盐降

为每0.5千克售0.1元。1978年11月1日,食盐再次降为每0.5千克0.15元。1986年11月20日,恢复城

乡食盐差价,金沙城关每500克售价0.17元,其余县城0.18元,县城以下零售价执行最高限价,

精盐每500克0.2元,原盐0.18元。1989年后,各县盐价按省划定的价位区进行过多次调整,但盐

米同期比价均未超过1∶1比价。2001年2月1日起,民食复合膜加碘食盐,实行全省统一价,500

克包装每袋1元。

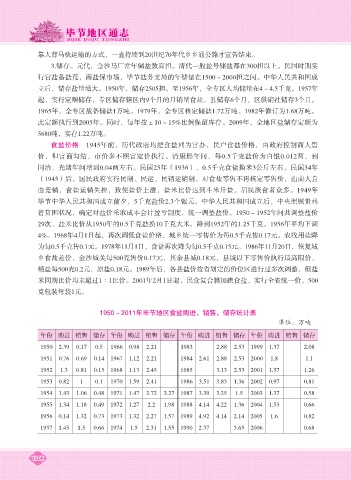

1950~2011年毕节地区食盐购进、销售、储存统计表

单位:万吨

年份 购进 销售 储存 年份 购进 销售 储存 年份 购进 销售 储存 年份 购进 销售 储存

1950 2.39 0.17 0.5 1966 0.98 2.21 1983 2.88 2.53 1999 1.37 2.08

1951 0.76 0.69 0.14 1967 1.12 2.21 1984 2.61 2.88 2.53 2000 1.8 1.1

1952 1.3 0.81 0.15 1968 1.13 2.45 1985 3.13 2.53 2001 1.37 1.26

1953 0.82 1 0.1 1970 1.59 2.41 1986 3.51 3.83 1.36 2002 0.97 0.81

1954 1.43 1.06 0.48 1971 1.47 2.72 2.27 1987 3.39 3.25 1.5 2003 1.37 0.58

1955 1.34 1.18 0.49 1972 1.27 2.2 1.98 1988 4.14 4.22 1.36 2004 1.53 0.66

1956 0.14 1.32 0.73 1973 1.32 2.27 1.57 1989 4.92 4.14 2.14 2005 1.6 0.82

1957 1.45 1.5 0.66 1974 1.5 2.31 1.55 1990 2.37 3.65 2006 0.68

1806