Page 215 - 毕节地区通志(卷二)

P. 215

第三篇 人口 民族 宗教

年妇女以黑羊毛线或发拧成细绳式假发,将

头发盘于长20厘米的梳齿上。有的木梳长约

60厘米。民国前,男子亦蓄发戴梳,头饰同

妇女一样,现已消失。毕节县燕子口一带苗

族妇女,常以红头绳与发辫盘于头上,年轻

女子还在发髻外加绸帕。大方县瓢井一带的

苗族,民国前男女盘发为髻,用小红梳子将

发髻固定于额上,现只有高龄妇女保持原来

头饰。毕节县清水镇与黔西县协和乡操同一

方言的妇女,除盘发髻戴绸帕外,还在帕子

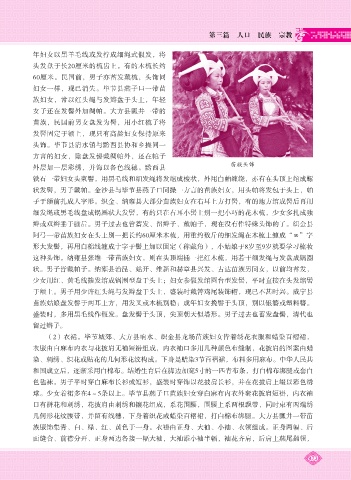

苗族头饰

外层加一层彩绣,并饰以各色线穗。黔西县

铁石一带妇女头束髻,用黑毛线和细发绳将发绾成梭状,外用白帕缠绕,亦有在头顶上绾成螺

状发髻,男子戴帕。金沙县与毕节县燕子口同操一方言的苗族妇女,用头帕将发包于头上,帕

子于额前扎成人字形。织金、纳雍县大部分苗族妇女在右耳上方打髻,有的地方绾成髻后再用

细发绳或黑毛线盘成锅圈状大发髻,有的只在右耳小髻上别一把小巧的花木梳,少女多扎成独

辫或双辫垂于脑后。男子过去也曾蓄发、留辫子、戴帕子,现在没有作特殊头饰的了。织金县

阿弓一带苗族妇女在头上别一把长约60厘米木梳,用重约数斤的细发绳在木梳上缠成“∞”字

形大发髻,再用白棉线缠成十字于髻上加以固定(称戴角),小姑娘于8岁至9岁就要学习梳妆

这种头饰。纳雍县张维一带苗族妇女,则在头顶端插一把红木梳,用若干细发绳与发盘成锅圈

状。男子皆戴帕子。纳雍县治昆、姑开、维新和赫章县兴发、古达苗族男同女,以前均蓄发,

少女用红、黄毛线掺发绾成锅圈型盘于头上;妇女参假发绾圆台型发髻,平时直接在头发绾髻

于额上。男子用少许红头绳与发辫盘于头上,盛装时戴箐鸡尾装饰帽,现已不甚时兴。威宁县

苗族姑娘盘发髻于两耳上方,用发叉或木梳别稳;成年妇女挽髻于头顶,别以银簪或塑料簪。

盛装时,多用黑毛线作假发。盘发髻于头顶,尖顶朝天似塔形。男子过去也蓄发盘髻,清代也

留过辫子。

(2)衣裙。毕节城郊、大方县响水、织金县龙场苗族妇女皆着绣花衣服和蜡染百褶裙,

衣服由白麻布内衣与花披肩无袖短褂组成,内衣袖口多用几种颜色布缝制,花披肩的图案由蜡

染、刺绣、织花或贴花的几何形花纹构成。下身是蜡染3节百褶裙,布料多用麻布。中华人民共

和国成立后,逐渐采用白棉布。结婚生育后在脚边加宽5寸的一匹青布条,打白棉布绑腿或套白

色毡袜。男子平时穿白麻布长衫或短衫,盛装时穿饰以花披肩长衫,并在花披肩上缀以彩色绣

球。少女着裙多在4~5条以上。毕节县燕子口苗族妇女穿白麻布内衣外套花披肩短褂,内衣袖

口有拼花和刺绣,花披肩由刺绣和镶花组成,系花围腰,围腰上系两根飘带,同时束有两端绣

几何形花纹腰带,并留有线穗,下身着织花或蜡染百褶裙,打白棉布绑腿。大方县瓢井一带苗

族服饰集青、白、绿、红、黄色于一身。衣褂由正身、大袖、小袖、衣领组成。正身两幅、后

面缝合、前襟分开、正身两边各接一幅大袖,大袖添小袖半幅,袖花齐肩,后肩上燕尾翻领,

473