Page 163 - 毕节地区通志(卷九)

P. 163

第二十五篇 人力资源管理与民政

只有一子侍养的,免去杂派差徭;80岁以上老人,赠绢一匹、棉一斤、米一石、肉十斤;90岁

以上加倍;百岁以上给银建坊。此后,康熙四十八年(1709)、五十二年(1713)、六十一年

(1722)都按上述标准赐老。雍正元年(1723)正月,威宁府和大定、黔西、平远州及毕节县

奉上谕:“老人年九十以上者,州县不时存问;其或孤寡及子孙贫不能养赡者,督抚至州县设

法恤养,或奏闻动用钱粮,务令得沾实惠。”是年八月,府、州、县署又奉诏赐老妇年70岁以

上者布一匹、米五斗;80岁以上者绢一匹、米一石;90岁以上者加倍赐给;百岁以上题名给钱

建坊。翌年五月,上谕:“于通都大邑人烟稠集处,照京师例,设普济堂、育婴堂、养老存

孤”。黔西州即设普济堂于南门外,毕节县普济堂有七间住房。乾隆年间,大定府及州、县设

养济院,收养残疾人及孤老;又增设栖流所,收养流浪乞食者。养济院收养者有额内额外之

分,额内成年人每名每日给米八合、盐菜钱五厘,每年给棉衣裤一套,折银九钱九分;儿童每

名每日给米五合,盐菜钱五厘,每年给棉衣裤一套,折银四钱九分五厘。此项经费由布政司库

开支。额外每人每日给米八合,或每月给米一斗五升,经费由官员捐款或公项支发。发放人

数:大定额内25名,其中儿童2名,额外70名;平远额内27名,额外68名;黔西额内17名,额外

5名,另有120名孤贫分别给银、给米;威宁额内5名,额外22名;毕节额内29名,额外6名。

民国18年(1929),织金县设立救济院,内设收容所、施医所、施棺所。抗日战争期间,

各县先后设立救济院、流浪儿童习艺所等救济组织。据贵州省社会处资料记载,民国32年

(1943),贵州省第四行政区内设有救济院7所。民国35年(1946),毕节县设立救济院,当年

收养孤儿20名。

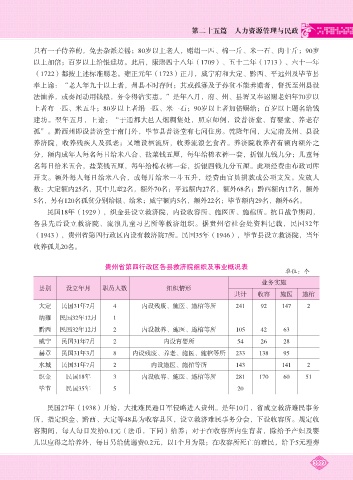

贵州省第四行政区各县救济院组织及事业概况表

单位:个

业务实施

县别 设立年月 职员人数 组织情形

共计 收容 施医 施棺

大定 民国31年7月 4 内设残废、施医、施棺等所 241 92 147 2

纳雍 民国32年12月 1

黔西 民国32年12月 2 内设教养、施医、施棺等所 105 42 63

威宁 民国31年7月 2 内设育婴所 54 26 28

赫章 民国31年3月 8 内设残废、养老、施医、施棺等所 233 138 95

水城 民国31年7月 2 内设施医、施棺等所 143 141 2

织金 民国18年 3 内设收容、施医、施棺等所 281 170 60 51

毕节 民国35年 5 20

民国27年(1938)开始,大批难民避日军侵略进入贵州。是年10月,省成立救济难民事务

所,指定织金、黔西、大定等48县为收容县区,设立救济难民事务分会,下设收容所。规定收

容期间,每人每日发给0.1元(法币,下同)给养;对于在收容所内生育者,除给予产妇及婴

儿以应得之给养外,每日另给优遇费0.2元,以1个月为限;在收容所死亡的难民,给予5元埋葬

3609