Page 204 - 毕节地区通志(卷二)

P. 204

毕节地区通志

BIJIE DIQU TONGZHI

克、启、篓、亥、道、堵即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸为10天干;以噜、洛、

倮、舍、姆、合、诺、阿、取、瓦、哈、尼为虎、兔、龙、蛇、马、(绵)羊、猴、鸡、狗、

猪、鼠、牛为十二地支。上述五方、五色龙和十天干、十二地支对应配属,分阴阳、定方位,

纪年、月、日、时和即24节令。

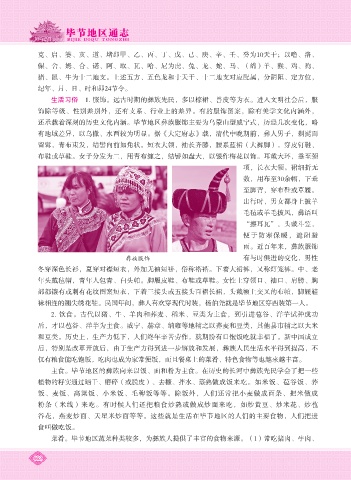

生活习俗 1. 服饰。远古时期的彝族先民,多以棕裙、兽皮等为衣。进入文明社会后,服

饰除等级、性别差别外,还有支系、行业上的差异。有的服饰图案,除有美学文化内涵外,

还承载着深刻的历史文化内涵。毕节地区彝族服饰主要为乌蒙山型威宁式,历经几次变化,略

有地域差异,以乌撒、水西较为明显。据《大定府志》载,清代中晚期前,彝人男子,剃髭而

留髯,青布束发,结髻向前如角状。短衣大领,袖长齐膝,腰系蓝裙(大裤脚),穿皮钉鞋、

布鞋或草鞋。女子分发为二,用青布缠之,结髻如盘大,以银作梅花以饰。耳戴大环,垂至颈

项,长衣大领。裙细折无

数,用布至30余幅,下垂

至脚背,穿布鞋或草履。

出行时,男女都身上披羊

毛毡或羊毛披风,彝语叫

“擦耳瓦”,头戴斗笠,

便于防寒保暖,遮阳避

雨。近百年来,彝族服饰

彝族服饰 有与时俱进的变化,男性

冬穿深色长衫,夏穿对襟短衣,外加无袖短褂,俗称褡褡。下着大裙裤,又称灯笼裤。中、老

年头戴毡帽,青年人包青、白头帕。脚履皮鞋、布鞋或草鞋。女性上穿领口、袖口、肩膀、胸

部都镶有或刺有花纹图案短衣,下着三接头或五接头百褶长裙,头戴额上交叉的布帕,脚履鞋

袜相连的翘尖绣花鞋。民国年间,彝人喜欢穿现代时装,杨伯尧就是毕节地区穿西装第一人。

2. 饮食。古代以猪、牛、羊肉和荞麦、稻米、豆类为主食,到引进苞谷、洋芋试种成功

后,才以苞谷、洋芋为主食。威宁、赫章、纳雍等地辅之以荞麦和豆类,其他县市辅之以大米

和豆类。历史上,生产力低下,人们终年辛苦劳作,就期盼有口饱饭吃就幸福了。新中国成立

后,特别是改革开放后,由于生产力得到进一步解放和发展,彝族人民生活水平得到提高,不

仅有粮食能吃饱饭,吃肉也成为家常便饭,而且餐桌上的菜肴、特色食物等也越来越丰富。

主食。毕节地区的彝族向来以饭、面和粉为主食。在历史的长河中彝族先民学会了把一些

植物的籽实通过晒干、磨碎(或脱皮)、去糠、拌水、蒸熟做成饭来吃。如米饭、苞谷饭、荞

饭、麦饭、高粱饭、小米饭、毛稗饭等等。除饭外,人们还常把小麦做成面条、把米做成

粉条(米线)来吃。有时候人们还把粮食炒熟或做成炒面来吃,如炒黄豆、炒米花、炒苞

谷花,燕麦炒面、天星米炒面等等。这些就是生活在毕节地区的人们的主要食物,人们把进

食叫做吃饭。

菜肴。毕节地区蔬菜种类较多,为彝族人提供了丰富的食物来源。(1)常吃猪肉、牛肉、

462