Page 178 - 毕节地区通志(卷八)

P. 178

毕节地区通志

BIJIE DIQU TONGZHI

地、山神、谷神、祖先祭拜。第二部分耕作,是“撮泰吉”的主体内容,表演买牛、驯牛、整

地、选种、播种、收割、脱粒、贮藏过程,劳动间歇,嘿布挑逗阿达姆与之交媾,阿布摩发现

后打走嘿布,与阿达姆交媾。第三部分喜庆,演狮子舞,庆祝丰收。第四部分扫寨,即“扫大

星”,于正月十五日表演。表演者走村串寨,扫除灾难和瘟疫,祝愿人畜兴旺,五谷丰登。每

到一家,都要坐到火塘边念一段吉祥祝词,并向主人索要一个鸡蛋,走时从柴房4角扯一束草。

之后,到寨边路口,把3个鸡蛋埋入土中,点燃茅草,将其余鸡蛋煮熟分食,口中念育“火星走

了,火星走了”。

“撮泰吉”是至今还保存着原汁原味的原生态民俗傩戏,被誉为“戏剧的活化石”,

“人类的祖宗戏”。这种原始艺术,对戏剧发生学和艺术形态学的研究具有很高的价值,戏

中关于生产、生活的表演,对人类学、民俗学、民族学的研究,也具有很高的价值。

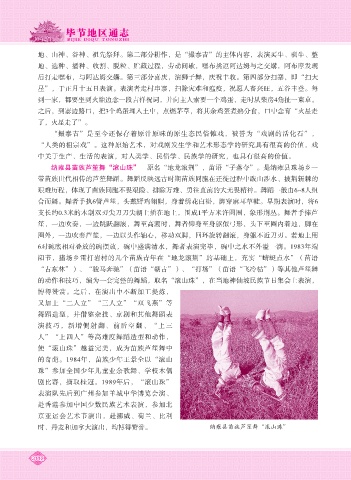

纳雍县苗族芦笙舞“滚山珠” 原名“地龙滚荆”,苗语“子落夺”。是纳雍县珠场乡一

带苗族世代相传的芦笙舞蹈。舞蹈反映远古时期苗族同胞在迁徙过程中跋山涉水、披荆斩棘的

艰难历程,体现了苗族同胞不畏艰险、排除万难、勇往直前的大无畏精神。舞蹈一般由6~8人组

合而舞。舞者手执6管芦笙,头戴野鸡翎帽,身着绣花白褂,脚穿麻耳草鞋。早期表演时,将6

支长约0.3米的木制双刃尖刀刀尖朝上插在地上,围成1平方米许圆圈,象形荆丛。舞者手捧芦

笙,一边吹奏,一边跳跃翻滚,舞至高潮时,舞者仰身至身躯似弓形,头下至圈内着地,脚在

圈外,一边吹奏芦笙,一边以头作轴心,移动双脚,回环旋转翻滚,身躯不近刀刃。若地上用

6对碗底相对叠放的碗摆放,碗中盛满清水,舞者表演完毕,碗中之水不外溢一滴。1983年端

阳节,猪场乡雷打岩村的几个苗族青年在“地龙滚荆”的基础上,充实“蜻蜓点水”(苗语

“古东林”)、“骏马奔驰”(苗语“朝古”)、“打场”(苗语“飞冷枯”)等其他芦笙舞

的动作和技巧,编为一套完整的舞蹈,取名“滚山珠”,在当地神仙坡民族节日集会上表演,

博得赞赏。之后,在演出中不断加工提炼,

又加上“二人立”“三人立”“双飞燕”等

舞蹈造型,并借鉴杂技、京剧和其他舞蹈表

演技巧,新增侧射翻、前后空翻、“上三

人”“上四人”等高难度舞蹈造型和动作,

使“滚山珠”越益完美,成为苗族芦笙舞中

的奇葩。1984年,苗族少年王景全以“滚山

珠”参加全国少年儿童业余歌舞、学校木偶

剧比赛,摘取桂冠。1989年后,“滚山珠”

表演队先后到广州参加羊城中华博览会演、

赴香港参加中国少数民族艺术表演,参加北

京亚运会艺术节演出,赴挪威、荷兰、比利

时、丹麦和加拿大演出,均博得赞誉。 纳雍县苗族芦笙舞“滚山珠”

3112