Page 303 - 毕节地区通志(卷七)

P. 303

第二十三篇 体育 卫生

着圆圈放置双层重叠的大水碗(碗底对碗

底)碗与碗之间距离20厘米左右,在上面

的大碗内倒满水,表演者吹着芦笙,跳着

舞蹈,移动着梭子步,从外入内,由内出

圈,表演一圈,只用碗与碗之间的空隙进

出自如,决不能碰着任何一个碗。此外,

在圈外边还要边吹芦笙边向后仰下腰动

作,使头顶着地于圆圈中央,双脚着地于

圈外,以头为轴心,沿着圆圈翻滚身体,

且不能碰着水碗。表演者翻滚一周或连续

两周后,才吹着芦笙慢慢收腹抬头,站立

起来。1982年,毕节运动员王国明在省首

届少数民族传统体育运动会上作表演,受

到观众热烈赞赏,之后被选拔作参加第二

届全国少数民族传统运动会的表演项目。

1992年6~8月,由29名表演者组成的贵州

农村民间艺术家代表中国贵州民间艺术团

赴欧洲荷兰和比利时献艺,纳雍县苗族少

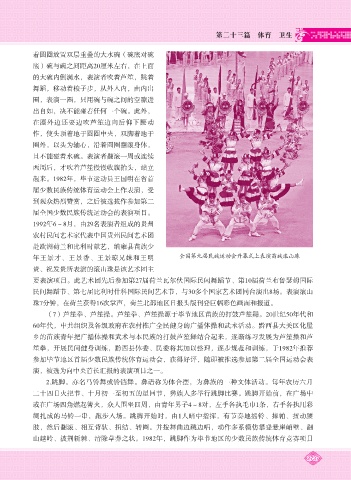

年王景才、王景香、王景琼兄妹和王明 全国第九届民族运动会开幕式上表演苗族滚山珠

贵、祝发贵所表演的滚山珠是该艺术团主

要表演项目。此艺术团先后参加第27届荷兰瓦尔伏国际民间舞蹈节、第10届荷兰布鲁瑟姆国际

民间舞蹈节、第七届比利时什科国际民间艺术节,与30多个国家艺术团同台演出8场。表演滚山

珠7分钟,在荷兰获得16次掌声,荷兰北部地区日报头版刊登巨幅彩色画面和报道。

(7)芦笙拳、芦笙操。芦笙拳、芦笙操源于毕节地区苗族的打鼓芦笙舞。20世纪50年代和

60年代,中共组织及各级政府在农村推广全民健身的广播体操和武术活动。黔西县大关区化屋

乡的苗族青年把广播体操和武术与本民族的打鼓芦笙舞结合起来,逐渐练习发展为芦笙操和芦

笙拳,开展民间健身训练,黔西县体委、民委将其加以整理,逐步规范和训练,于1982年推荐

参加毕节地区首届少数民族传统体育运动会,获得好评,随即被推选参加第二届全国运动会表

演,被选为向中央首长汇报的表演项目之一。

2.跳脚。亦名马铃舞或铃铛舞。彝语称为体合摆,为彝族的一种文体活动。每年农历六月

二十四日火把节、十月初一至初五的星回节,彝族人多举行跳脚比赛。跳脚开始前,在广场中

或在广场四角燃起篝火,众人围坐四周,由青年男子4~8对,左手各执毛巾1条,右手各执用彩

绸扎成的马铃一串,跑步入场。跳脚开始时,由1人暗中指挥,有节奏地摇铃、摔帕、扭动腰

肢,然后翻滚、相互背驮、扭结、转圈。并按舞曲边跳边唱,动作多系模仿攀登悬崖峭壁、翻

山越岭、披荆斩棘、清除草莽之状。1982年,跳脚作为毕节地区的少数民族传统体育竞赛项目

2737