Page 67 - 毕节地区通志(卷三)

P. 67

第七篇 人民代表大会 人民政府 人民政协

四 区级机构

解放后,县以下行政区域几经变更,解放初期,各县沿用民国后期的乡镇保甲区划,设区

分管。1950年4月28日,中共毕节地委《关于县区政府党委群团整顿编制的指示》规定,每2万

人口建立1个区,全专区9个县共划分为55个区,区设区政府,置区长1人,财粮助理员2人,民

政助理员、文教助理员、救灾助理员、治安助理员各1人,文书1人,勤杂4~5人,武装2人。

1950年7月后,各县陆续废除镇保甲制,在区以下设立行政村、各县城关设街道。1952年,全专

区共设87个区。1953年,区人民政府改为区公所,为县人民政府的派出机构。1954年,按《中

华人民共和国宪法(草案)》规定,辖区内县、自治县分为乡、民族乡、镇、各县调整乡镇。

此后,各县部分调整区、乡镇。1957年末,全专区共设89个区。1959年3月前后,改建人民公

社,由原来的1乡1社改建为以区为人民公社。人民公社既是区级政权机构,又是生产管理单

位;乡镇改为管理区。全专区共计建立区级人民公社89个。

1961年,恢复区及以乡建社的行政建置,同时调整部分区、社建置,全专区共设96个区。

1983年调整为99个区镇,之后调整为93个区、8个区级镇。其中毕节县15个区,1个区级镇;大方

县13个区,1个区级镇;黔西县11个区、1个区级镇;金沙县9个区、1个区级镇;织金县11个区、

1个区级镇;纳雍县11个区、1个区级镇;威宁自治县13个区、1个区级镇;赫章县10个区、1个区级

镇。区镇公所设区镇长1人,副职不定数。县直机构设在区镇的单位,接受县、区双重领导。区设

置武装、公安、司法、民政、农技、林业、水利、畜牧、农机、乡镇企业、运输、邮电、财政、税

务、粮食、工商、食品、烟草、供销、教育、文化、广播电视、农业银行等股、所、站、社、室。

1991年2月19日,中共贵州省委、贵州省人民政府发出《关于开展建镇并乡撤区工作的指

示》,翌年,毕节地区结束建镇并乡撤区工作,区一级机构撤销。

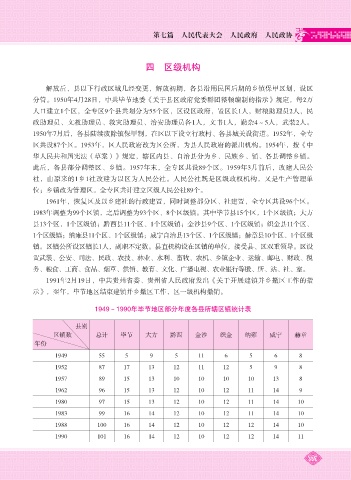

1949~1990年毕节地区部分年度各县所辖区镇统计表

县别

区镇数 总计 毕节 大方 黔西 金沙 织金 纳雍 威宁 赫章

年份

1949 55 5 9 5 11 6 5 6 8

1952 87 17 13 12 11 12 5 9 8

1957 89 15 13 10 10 10 10 13 8

1962 96 15 13 12 10 12 11 14 9

1980 97 15 13 12 10 12 11 14 10

1983 99 16 14 12 10 12 11 14 10

1988 100 16 14 12 10 12 12 14 10

1990 101 16 14 12 10 12 12 14 11

771